conversation

conversation

OMAR YOUSSEF SOULEIMANE

écrivain, poète, journaliste

Auteur de plusieurs romans édités chez Flammarion, poète et journaliste, Omar Youssef Souleimane a connu mille et une vies. Impressionnée par son parcours et son courage, je lui ai proposé de nous rencontrer.

Nous nous sommes retrouvés dans un jardin du marais où nous avons évoqué ses origines syriennes, son rapport à la langue arabe et à la langue française, comment trouver sa voix et sa voie, de poésies et de Forough Farrokhzad.

Entre autres.

Lia : Tu as déjà connu plusieurs vies en une. D’origine syrienne, tu as vécu en Arabie saoudite et tu es arrivé en France en 2012 et déjà quatre romans ainsi que plusieurs recueils poétiques à ton actif. Ton dernier roman édité chez Flammarion « Être Français » évoque ton parcours, ton intégration, c’est impressionnant.

Omar : Quand on vient d’ailleurs et qu’on arrive dans ce pays qu’est la France, évidemment c’est difficile de faire partie de cette société, d’être à l’aise dans sa peau comme on dit. Est-ce que toi, ça te dérange d’avoir plusieurs identités, plusieurs origines ?

Lia : Vaste question… La dernière fois, nous parlions de Fernando Pessoa, auteur aux multiples personnalités assumées. Il me semble que nous détenons tous plusieurs facettes, sociale, culturelle, religieuse. Bien sûr, lorsque l’on est d’origine étrangère, nous apprenons à composer avec, et souvent la société nous renvoie à l’une ou à l’autre. Bien que d’origine Suisse allemande et Portugaise, je suis née à Paris et mes origines ne sont pas visibles si j’ose dire, mon identité s’est construite au milieu d’une diversité qu’offre cette ville multiculturelle. Il me semble que Paris offre un espace de liberté où on a le droit d’être qui l’on est. Ceci étant dit, j’ai pleinement conscience que je ne perçois pas l’intégration telle que tu as pu le vivre.

Omar : On a une grande chance de vivre à Paris. Mais Paris ne représente pas la France ou le monde. On ignore souvent ce qui se passe en banlieue, autour de Paris. La diversité peut-être un point positif autant qu’une manière de séparer et créer une haine entre les ethnies, les communautés. C’était le cas en Syrie, c’est toujours le cas d’ailleurs. Qui profite de ça ? C’est le système qui dirige. La Syrie vit sous un régime dictatorial depuis 50 ans. Alors qu’à l’origine, la société syrienne était très tolérante : sunnites, chiites, chrétiens, kurdes, arméniens cohabitaient en Syrie en harmonie. Au début du XXI siècle, des dizaines de milliers d’arméniens majoritairement chrétiens ont fui les massacres Turque et se sont réfugiés en Syrie dans une ville qui s’appelle Deir ez-Zor, ville principalement sunnite. Les habitants de Deir ez-Zor ont construit une église pour les arméniens, c'est-à-dire à quel point ils étaient ouverts et tolérants, je trouve cette histoire magnifique. Ça fait partie des traditions du proche orient, on adore accueillir. Par exemple, si tu vas dans n’importe quelle ville, tu peux taper à n’importe quelle porte et tu seras accueilli dans la maison durant trois jours, ce serait une honte de laisser un étranger dormir dans la rue. C’est beau.

Lia : Quelle générosité… On a du mal à imaginer que certaines traditions et libertés puissent disparaitre…

Omar : Ce que le régime à fait, c’est de séparer les communautés. Par exemple, le régime à employé beaucoup d’alaouites surtout aux services des renseignements et au sein de l’armée. Ce qui a créé une haine énorme entre les alaouites et les sunnites. Ça nous ramène à l’idée d’intégration, comment vit un étranger dit arabe qui habite à Bobigny, où j’ai logé pendant un an et demi. Soit il s’entoure de sa communauté, arabe ou musulmane, d’ailleurs c’est une illusion, soit il doit se détacher et là on se demande s’il est le bienvenue ailleurs ou pas avec tout le racisme que l’on peut vivre en France. Je trouve que la question de l’intégration devient de plus en plus compliquée ces dernières années.

Lia : Tu faisais allusion à la diversité religieuse qui coexistait en Syrie tout comme au Liban, depuis quelques années, en France, on fait beaucoup d’amalgames lorsque nous parlons du moyen-orient ou d’Afrique du nord. Lorsqu’on dit « Arabe », dans l’inconscient collectif, on associera cette origine à l’islam or on peut être arabe chrétien ou arabe juif aussi. C’est assez terrible cette ignorance qui a envahit les esprits…

Omar: Cette ignorance explose. On aime bien simplifier les choses. Par exemple, quand on parle de l’islam, une religion très compliqué et qu’on ignore, on traite le sujet hors contexte. Aujourd’hui, on réagit très vite à travers nos émotions, nos principes. Certains sujets créent des polémiques alors que ce n’est ni noir ni blanc, Il faut se concentrer sur les non-dits.

Lia : Malheureusement, les non-dits sont mis en sourdine derrière la cacophonie ambiante. C’est difficile de laisser surgir ces murmures, on laisse peu de place aux nuances.

Omar : En France, de la révolution jusqu’en 1905, on a eu besoin de presque 150 ans pour sortir de la domination de l'Église. Mais le débat à l’époque, c’était entre les chrétiens, ceux qui traitent la religion comme une culture, les croyants et les radicaux. Mais c’était entre chrétiens. Aujourd’hui, le débat vient d’une religion qu’on ignore, qu’on ne comprend pas et qui envahit le pays. Quand on parle de l’islam, on parle de la colonisation et de l’immigration, on fait toujours le lien et c’est sur ce point que vient le malentendu, entre moi par exemple, et un français ou une française. Pour ne pas être raciste, il faudrait défendre l’islam, pour sortir de la culpabilité de la colonisation, il faudrait défendre l’islam. Or le sujet des arabes, c’est encore plus compliqué.

La première fois que j’ai rencontré des maghrébins, c’était ici à Paris. Quand je les entendais parler dans les cafés, je ne comprenais rien, ils avaient un dialecte très éloigné du mien. Nous n’avons rien en commun, c’est une illusion de nous unir en tant qu'arabes ! J’ai autant en commun avec un algérien qu’avec un français. Ça nous renvoie encore une fois à l’intégration, ce qui nous unis, c’est ce qu’on a et ce qu’on est ici, pas ce qui vient d’ailleurs. Qu’on soit d’origine syrienne, chinoise, indienne, peu importe, une fois qu’on vit en France, on est français. C’est l’attachement à ce pays, j’adore ce mot « attachement », c’est un engagement pour défendre le vivre ensemble.

Lia : Ce qui nous unis à un territoire ne serait-il pas fondamentalement la langue ? Le fait que tu sois arrivé en France sans en connaître la langue et qu’en quelques années, tu arrives à la maitriser au point d’écrire en français, c’est quelque chose d’admirable. Quand tu évoques l’intégration, il me semble que la langue favorise cela, elle permet de communiquer des idées, c’est fondamental.

Omar : Bien sûr, c’est essentiel. La langue fait partie de la personnalité, quand je parle en français, je n’ai pas la même voix qu’en arabe, ma gestuelle change, mon attitude aussi. C’est incroyable.

Lia : On dit qu’il faut trouver sa voix dans d’autres langues, c’est aussi une manière de trouver sa voie.

Omar : Tout à fait, on trouve sa voix et sa voie quand on commence à rêver dans une autre langue. Je pense que chacun à sa propre langue, nous avons tous notre vocabulaire. Je dis toujours que je rêve, que je pense, que j’écris en français mais je pleure en arabe. L’arabe reste la langue de la mémoire, des chansons de ma mère, de ma grand-mère, la langue de l’enfance. Quand on apprend une nouvelle langue, quand on travaille dans une nouvelle langue, est-ce qu’on perd sa langue maternelle ? Pas du tout ! On garde cette langue maternelle comme un bébé. Aujourd’hui, si j’écris en français, c’est parce que la langue arabe me renvoie à un système totalitaire, à la religion de laquelle je me suis détachée et à la dictature. La langue arabe est très belle mais malheureusement, elle a été écrasé… Quand j’écris en arabe, je me sens beaucoup moins libre, alors qu’en français, même si je fais encore des erreurs, je me sens libre. Quand on parle une nouvelle langue, on a un accent, et cet accent fait partie d’une nouvelle identité. Lorsque l’on écrit dans une nouvelle langue, c’est vraiment une aventure, on est tout le temps en train d’apprendre. Quand j’ai écrit « Le petit terroriste », je l’avais écrit en arabe, je savais qu’il ne sortirai jamais en arabe. Mon avenir était ici, ça n’avait plus de sens d’écrire en arabe, la langue est liée à l’identité. Pour toutes ces raisons, j’ai voulu apprendre le français, la langue était un refuge, une bulle de sécurité qui aide à avancer. Après, j’ai commencé à écrire en Français.

Lia : Ton dernier recueil de poésies « Damas je te salue » - édité par le Castor astral - est en version bilingue. Au départ, l’as-tu écrit en Français ou en arabe ?

Omar : En Français, c’est après que je l’ai traduit en arabe. Ça peut sembler bizarre, schizophrène, non ?

Lia : Non, c’est intéressant, ça devait être un défi !

Omar : Oui, d’autant plus que ce n’était pas une traduction mot à mot, c’était une manière de reconstruire en version arabe. L’arabe a sa musique, sa mélodie. La traduction de la poésie est un exercice très difficile. Certains poètes sont plongés dans des métaphores liées à leur langue, ce n’est pas évident à traduire, encore moins dans une langue très éloignée. Toi, quand tu fais des collages, il y a une dimension plus internationale, il n’y a pas de vocabulaire, même si chaque personne va percevoir quelque chose de différent, tout le monde peut comprendre ce qu’ils veulent comprendre. Alors qu’un poème écrit dans une langue étrangère, qu’on ignore complètement, ça ne réveille rien.

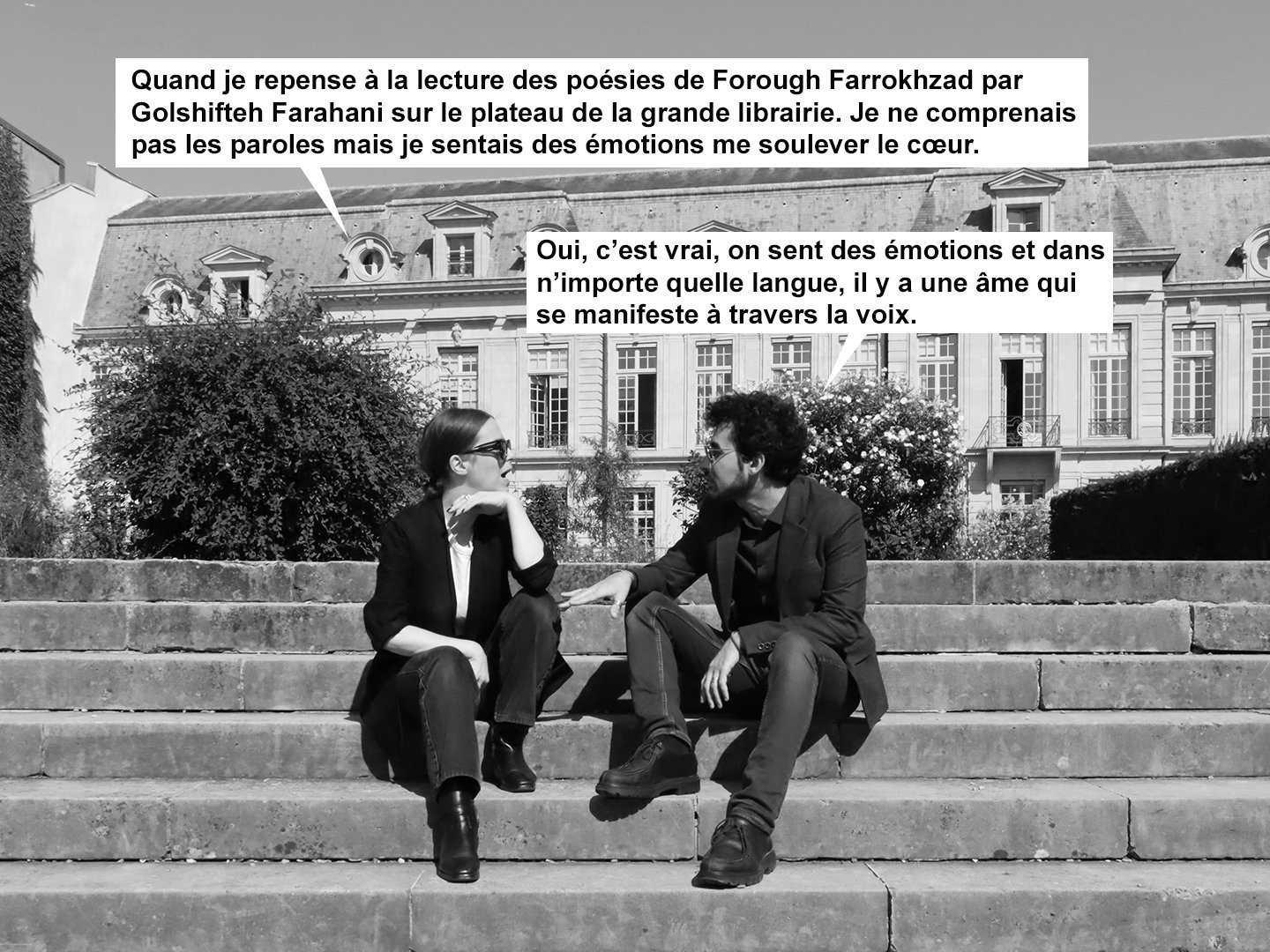

Lia : En effet, les collages sont le résultat d’un agencement de symboles propice à la libre interprétation, je parle souvent de « poétique du collage », un clin d'œil à « la poétique de l’espace » de Bachelard. Dans une logique similaire, je perçois la poésie comme un collage de mots. Il est juste que si on ne peut pas lire la langue, on ne pourra pas y accéder. En revanche, entendre une poésie orale comme une chanson, me semble être une approche sensible même si on ne comprend pas le sens des mots, il reste une part vibratoire. Je pense notamment à la lecture des poésies de Forough Farrokhzad par Golshifteh Farahani sur le plateau de la grande librairie. Je ne comprenais pas les paroles mais je sentais des émotions me soulever le cœur.

Omar : Oui, c’est vrai, on sent des émotions et dans n’importe quelle langue, il y a une âme qui se manifeste à travers la voix. En poésie, encore plus quand c’est l’auteur de la poésie qui la récite. Quand je récite un poème en arabe, je vois les émotions dans les yeux des personnes. La sonorité d’une poésie est différente de celle d’une chanson. Une chanson, même si on ne comprend pas la langue, on s’amuse avec la beauté de la voix et avec la musique mais quand on entend un poème, c’est la langue qui se manifeste, dans toute sa complexité. La poésie représente la plus belle partie d’une langue. La poésie permet de creuser dans la langue, c’est la liberté.

à découvrir

à découvrir